30.01.2026 - Kreisklinik Bad Reichenhall

Die Schulter - ein empfindliches Gelenk

Aus der Vortragsreihe GesundheitAKTIV

Schulterschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden des Bewegungsapparates und können Menschen in jedem Lebensalter betreffen – vom jungen Sportler bis ins hohe Alter. Warum die Schulter besonders anfällig für Verletzungen ist, welche Beschwerden typisch für unterschiedliche Altersgruppen sind und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen, erläutert Dr. med. Florian Zoffl, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, in einem Vortrag. mehr...

Die Schulter unterscheidet sich deutlich von anderen großen Gelenken wie Hüfte oder Knie. Sie ermöglicht ein besonders großes Bewegungsausmaß, wird aber nur von einer vergleichsweise kleinen Gelenkpfanne geführt. Stabilität erhält sie vor allem durch Muskeln, Sehnen und Bänder. Diese Konstruktion macht die Schulter zwar sehr beweglich, zugleich aber auch anfällig für Verletzungen, Überlastungen und Verschleißerscheinungen.

Wenn die Schulter rausfliegt

Bei jungen, sportlich aktiven Menschen sind es vor allem akute Unfallverletzungen, die zu Schulterschmerzen führen. Häufig kommt es zur Schulterluxation, also zur Ausrenkung des Gelenks, und damit ist es nach dem Einrenken in der Notaufnahme meist nicht getan. Denn nicht selten wird dabei zusätzlich die Gelenklippe verletzt, die zur Stabilität der Schulter beiträgt. „Genau diese Begleitverletzungen sind der Grund, warum die Schulter nach einer Ausrenkung häufig instabil bleibt“, sagt Dr. Zoffl. Bleiben Betroffene sportlich aktiv, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Schulter erneut ausrenkt. In solchen Fällen werde deshalb häufig operativ stabilisiert, um wiederholte Ausrenkungen zu verhindern. Dabei wird die verletzte Gelenklippe meist minimalinvasiv wieder am Gelenk fixiert und die Schulter so stabilisiert, dass sie im Alltag und beim Sport besser „hält“.

Ebenfalls typisch bei Jüngeren ist eine Verletzung des Schultereckgelenks, oft nach Stürzen auf die Schulter, etwa beim Radfahren. „Dabei kann dann das Schultereckgelenk aufreißen“, weiß Zoffl. Je nach Ausprägung werde auch diese Verletzung häufig operativ behandelt. Ziel ist dann, das Gelenk wieder zu stabilisieren, etwa durch eine Rekonstruktion der gerissenen Bandverbindungen oder durch eine vorübergehende Fixierung.

Schulter am Limit

Im mittleren Lebensalter stehen meist schleichende Überlastungsschäden im Vordergrund. Häufig betroffen ist die sogenannte Rotatorenmanschette, eine Sehnenstruktur, die den Oberarmkopf führt und dafür sorgt, dass der Arm angehoben werden kann. Über Jahre hinweg kann es durch körperliche Arbeit, Sport oder Tätigkeiten über Kopf zu einem Ungleichgewicht zwischen Belastung und Belastbarkeit kommen. Die Folge sind Schmerzen, vor allem beim Heben des Arms, und ein zunehmender Kraftverlust. Reißt die Sehne, lässt sich der Arm im Extremfall kaum oder gar nicht mehr aktiv anheben. Ebenfalls typisch ist das sogenannte Impingement, eine Schulterenge unter dem Schulterdach. „Dabei werden Sehnen und Schleimbeutel bei bestimmten Bewegungen eingeengt, was auch hier beim Anheben des Arms zu starken Schmerzen führt“, so Dr. Zoffl. Bleibt diese Enge über längere Zeit bestehen, kann sie die Sehnen zusätzlich schädigen und einen Riss der Rotatorenmanschette begünstigen. Die beiden Probleme hängen also häufig zusammen.

Knochen geben nach

Bei älteren Menschen spielen vor allem die Knochenqualität und Sturzverletzungen eine größere Rolle. „Je nach Altersgruppe unterscheidet sich die Knochenqualität, und entsprechend unterscheiden sich auch die Verletzungen“, erklärt Dr. Zoffl. Häufig sind Brüche im Bereich des Oberarms beziehungsweise des Oberarmkopfs, die aufgrund der geminderten Knochenfestigkeit oft operativ versorgt werden müssen. In der Regel erfolgt das durch eine Stabilisierung mit einer Platte. „Wenn zu viel zerstört ist, ist in sehr seltenen Fällen eine Prothesenoperation notwendig“, sagt der Chefarzt. Langfristig können zudem unbehandelte oder über lange Zeit bestehende Schulterprobleme in eine Arthrose des Schultergelenks münden, die dann, ähnlich wie bei Hüfte oder Knie, einen Gelenkersatz erforderlich machen kann.

Was die Schulter für Facharzt Dr. Zoffl besonders anspruchsvoll und anfällig für Vernarbungen und Bewegungseinschränkungen macht, ist das feine Zusammenspiel von Knochen, Muskeln und Sehnen. Umso wichtiger sei heute ein ausgewogenes Vorgehen nach Verletzungen oder Operationen. Dank moderner, meist minimalinvasiver Verfahren könne die Schulter in vielen Fällen frühzeitig wieder bewegt werden. Längere Ruhigstellungen, wie sie früher üblich waren, würden bewusst vermieden, sagt er.

Im Vortrag „Schulterschmerzen – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“ informiert Dr. med. Florian Zoffl, Chefarzt für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie an der Kreisklinik Bad Reichenhall, über typische Ursachen von Schulterschmerzen in verschiedenen Lebensphasen und welche modernen Behandlungs- und Operationsverfahren heute zur Verfügung stehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 5. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr im Großen Seminarraum der Kreisklinik Bad Reichenhall statt und ist Teil der Reihe „GesundheitAktiv“ der Kliniken Südostbayern (KSOB). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

29.01.2026 - Klinikum Traunstein

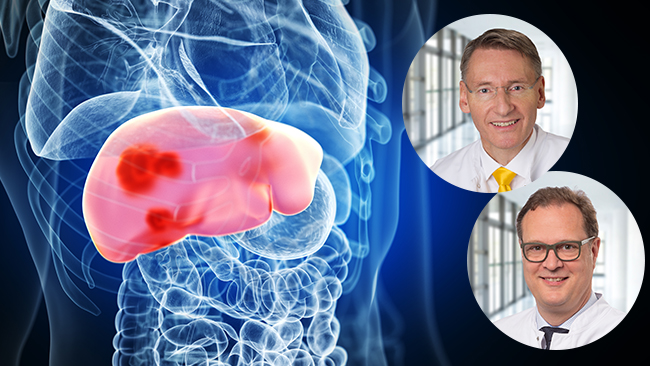

Krebsmedizin im Wandel: Von der Angstdiagnose zur Heilungschance

Zum Weltkrebstag am 4. Februar: Warum Prävention und Früherkennung so wichtig sind – und warum spezialisierte Zentren Leben verlängern können

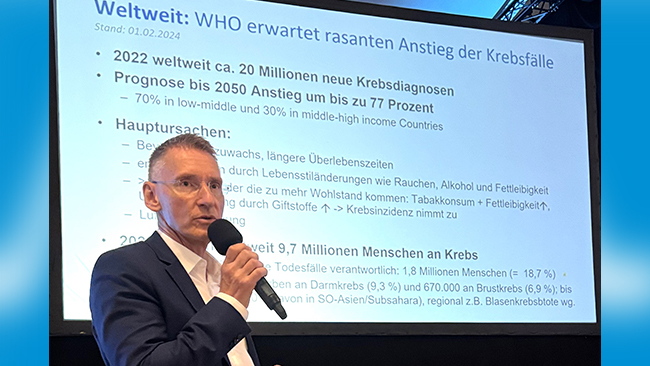

Ein Wort, das den Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und doch gehört zur Wahrheit heute auch: Immer mehr Menschen können geheilt werden, oder leben viele Jahre gut mit der Krankheit. Die Medizin hat aufgeholt – mit präziser Diagnostik, besseren Operationstechniken, wirksameren Medikamenten, zielgerichteten Therapien und Immuntherapien zur Einbeziehung des körpereigenen Abwehrsystems. Krebs ist längst nicht mehr automatisch ein Todesurteil. Entscheidend ist, wann ein Tumor entdeckt wird. Und wo er behandelt wird. mehr...

Denn Krebs ist nicht gleich Krebs. Und Behandlung ist nicht gleich Behandlung. Wer früh zur Vorsorge geht, gibt sich selbst einen Vorsprung. Und wer sich in einem spezialisierten, zertifizierten Zentrum behandeln lässt, erhöht nachweislich seine Chancen. Genau hier setzt das von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierte Onkologische Zentrum am Klinikum Traunstein an. Es bündelt Fachwissen, Erfahrung und abgestimmte Abläufe – und wird regelmäßig auf Qualität geprüft.

„Wir erleben täglich, dass Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Krebs heute deutlich mehr Perspektiven haben als noch vor zehn oder zwanzig Jahren“, sagt Dr. Thomas Kubin, Chefarzt der Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Traunstein und Sprecher des Onkologischen Zentrums. „Selbst bei metastasierten Tumoren oder weit fortgeschrittenen Leukämien oder Lymphknotenkrebsen sehen wir immer mehr Langzeitverläufe oder auch Heilungen. Am besten ist es natürlich, wenn man eine bösartige Erkrankung bereits im Frühstadium erkennt.“

Vorsorge ist kein Luxus – sie ist Lebenszeit

Wer Krebs früh entdeckt, hat in vielen Fällen beste Chancen. Ein Tumor im Anfangsstadium ist häufig lokal begrenzt, gut operabel, mitunter ohne aggressive Therapie behandelbar. Das gilt etwa für Darmkrebs, Brustkrebs, Hautkrebs, Prostatakrebs – und andere häufige Tumorarten.

Prävention beginnt dabei nicht erst im Wartezimmer. Sie beginnt im Alltag: Nichtrauchen, viel Bewegung, gesunde Ernährung, Schutz vor UV-Strahlung, maßvoller Alkoholkonsum, Optimierung des Körpergewichtes. Und sie setzt sich fort in den Vorsorgeprogrammen: Hautcheck, Darmspiegelung, gynäkologische Untersuchungen, Mammographie-Screening, Prostatakrebsvorsorge – je nach Alter und Risiko.

„Früherkennung ist kein Angstprogramm, sondern eine Chance“, sagt Dr. Kubin „Viele kommen zu spät, weil sie das Thema wegschieben. Dabei kann genau diese Untersuchung den Unterschied machen.“

Spezialisiert behandeln lassen – der Vorteil ist messbar

Neben der Früherkennung spielt ein zweiter Punkt eine immer größere Rolle: die Behandlung im richtigen Umfeld. In Deutschland gibt es ein strukturiertes Netz DKG-zertifizierter Krebszentren, die klare Anforderungen erfüllen müssen – etwa bei Erfahrung, Mindestfallzahlen, interdisziplinären Tumorkonferenzen, modernsten Therapieverfahren, dokumentierter Qualität und jährlichen Überprüfungen.

Und: Es gibt inzwischen belastbare Hinweise aus großen Datenauswertungen, dass Patientinnen und Patienten davon profitieren. Eine Analyse unter anderem auf Basis von Versorgungsdaten zeigte: Wer in zertifizierten Zentren behandelt wird, hat über verschiedene Tumorarten hinweg einen Überlebensvorteil. Das ist keine Werbebotschaft. Das ist Statistik. Und sie hat einen einfachen Kern: Routine schafft Sicherheit. Spezialisierung schafft Präzision. Und gute Abläufe sparen Zeit – die bei Krebs oft entscheidend ist.

Das Onkologische Zentrum Traunstein: zertifizierte und spezialisierte Qualität unter einem Dach

Das Onkologische Zentrum in Traunstein vereint seit 2012 mehrere spezialisierte Krebszentren und unterstützende Fachdisziplinen für die Region Südostbayern. Ziel ist eine koordinierte Behandlung – von der raschen Diagnose über eine auf den Patienten zugeschnittene Therapie bis zur Nachsorge. Der Anspruch: Therapie nach offiziellen Leitlinien oder darüber hinaus nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, abgestimmt im Team, transparent dokumentiert. Und: überprüft durch die DKG. „Zertifizierung bedeutet nicht nur ein Siegel auf Papier“, betont Dr. Kubin. „Es bedeutet gelebte Struktur. Jeder Fall wird im wöchentlichen interdisziplinären Tumorboard besprochen, jeder Schritt ist abgestimmt, und wir messen unsere Qualität – immer wieder.“

Am Klinikum Traunstein sind mehrere spezialisierte Bereiche gebündelt: Das Brustkrebszentrum, das Gynäkologische Krebszentrum, das Viszeralonkologische Zentrum für Darm- und Pankreaskrebs, das Urogenitale Krebszentrum für Prostata-, Hoden- und Nierenkrebs sowie das Hämatologische Zentrum für Leukämien und Lymphome. Mit diesen onkologischen Fachbereichen arbeiten viele weitere Disziplinen zusammen: Chirurgie, Radiologie, Strahlentherapie, Pathologie, Studienzentrum, Fachpflege, Psychoonkologie, Sozialdienst. Das Ziel ist kein Nebeneinander, sondern ein Miteinander.

Eine Neuerung unter dem Dach des Onkologischen Zentrums kann Dr. Kubin ebenfalls vermelden: „Seit kurzem haben wir auch das Lungenkrebszentrum Südostbayern ins Leben gerufen, in Traunstein neu mit dem Bereich onkologische und interventionelle Pneumologie. In enger Zusammenarbeit der KSOB mit dem InnKlinikum liegt hier der Schwerpunkt auf der Diagnostik und Behandlung von Lungenkrebs sowie auf bronchoskopischen Eingriffen.“ Geleitet wird die Pneumologie in Traunstein von Priv.-Doz. Dr. Arno Mohr, zugleich Chefarzt der Pneumologie am InnKlinikum Mühldorf. In enger Kooperation mit der breit aufgestellten Thoraxchirurgie und der internistischen Onkologie sowie weiteren Fachabteilungen ist so in Traunstein ein Lungenkrebszentrum im Aufbau, das demnächst zur Zertifizierung anstehen wird.

Was Patientinnen und Patienten heute konkret gewinnen

Die moderne Onkologie hat große Fortschritte gemacht mit früheren Diagnosen durch bessere Bildgebung, Screening, Sensibilität. Durch bessere Therapien durch Kombinationen aus Operation, Bestrahlung und medikamentösen Verfahren und, wo möglich, bereits auf dem Boden der Eigenschaften von Tumoren auf Grund ihrer individuellen genetischen Veränderungen. Und durch bessere Steuerung durch Zentren, Tumorkonferenzen und zertifizierte Prozesse. „Die Menschen hören ‘Krebs’ – und denken sofort an Endstation“, sagt Dr. Kubin. „Dabei ist die Realität meist eine andere: Viele Tumorerkrankungen sind heute gut behandelbar. Und bei einigen sprechen wir längst von Heilung. Die moderne Medizin entwickelt dank der biotechnologischen Möglichkeiten immer schneller und immer mehr hochinnovative, bislang ungeahnte Behandlungsmöglichkeiten.“ Wer heute über Krebs spricht, muss zwei Sätze gleichzeitig sagen können. Der erste: Ja, Krebs ist eine ernste Erkrankung. Der zweite: Nein, es ist nicht mehr automatisch ein Todesurteil. Prävention und Früherkennung sind der erste Hebel. Sich in einem zertifizierten Zentrum behandeln zu lassen, ist der zweite. Und zusammen ergeben sie die beste Nachricht, die Medizin derzeit geben kann: Es gibt Wege. Und es gibt Chancen. Oder, wie Dr. Kubin es formuliert: „Man muss Krebs sehr ernst nehmen. Aber man muss ihm längst nicht mehr die letzte Antwort überlassen.“

Hilfe, die nicht im Arztbrief steht: „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“

Zur Medizin gehört aber auch das, was man nicht operieren kann: Sorgen, Erschöpfung, Ängste, Familienfragen, Bürokratie. Der Moment, in dem man nachts wachliegt und nicht weiß, wie man den nächsten Tag schaffen soll. In Traunstein gibt es dafür eine wichtige Adresse: „Gemeinsam gegen den Krebs e.V.“ Der Verein unterstützt Betroffene und Angehörige – ehrenamtlich, unabhängig, orientierend. Das ist die zweite Seite der Versorgung: nicht nur Therapie, sondern Halt. Nicht nur Leitlinie, sondern Menschlichkeit. „Eine Krebserkrankung trifft nie nur ein Organ“, sagt Dr. Kubin. „Sie trifft ein ganzes Leben und das gesamte familiäre Umfeld. Darum ist dieses Angebot so wertvoll.“ Kontakt aufnehmen können Betroffene oder Angehörige unter: oder telefonisch unter der Nummer 0176 43151575.

29.01.2026 - Kreisklinik Trostberg

„Persönlich, zugewandt, beste Arbeitsbedingungen“

Die Kreisklinik Trostberg ist einer von „Deutschlands ausgezeichneten Arbeitgebern Pflege“ des Magazins Stern

Die aktuelle Stern-Studie 2025 hat „Pflege als Beruf: Hier finden Sie attraktive Arbeitgeber“ zum Thema, die von der stern-Redaktion in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut MINQ entwickelt wurde. Sie beleuchtet, in welchen Einrichtungen in Deutschland gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu finden sind – ein Thema, das in Zeiten des Fachkräftemangels und hoher Belastungen im Pflegealltag enorm an Bedeutung gewonnen hat. mehr...

Grundlage der Untersuchung ist eine mehrstufige, datenbasierte Analyse: Neben Qualitätsberichten wurden Patientenbewertungen, Arbeitgeberangaben zur Vergütung, familienfreundliche Angebote, Arbeitsbedingungen sowie Perspektiven für Mitarbeitende ausgewertet.

In der Studie wurden über 2400 Krankenhäuser und 1100 Rehakliniken in Deutschland überprüft. Einrichtungen mussten in mehreren Kriterien überdurchschnittlich gut abschneiden, um als „attraktiver Arbeitgeber“ gelistet zu werden. Besonderes Gewicht erhielten dabei Qualität und Arbeitsbedingungen.

Vor diesem Hintergrund rückt die Kreisklinik Trostberg als regionaler Gesundheitsversorger in ein positives Licht. Als Standort der Kliniken Südostbayern AG fand sie als eine von nur 104 Kliniken in ganz Deutschland Eingang in die Liste der ausgezeichneten „Kleineren Krankenhäuser“ mit weniger als 400 Betten.

Die besten Einstufungen erzielte die Kreisklinik für die folgenden Kriterien: Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vergütung, sowie für Perspektive im Unternehmen.

Durch steigende Anforderungen im Gesundheitswesen ist die Kreisklinik Trostberg daher nicht nur ein zentraler Gesundheitsversorger, sondern auch ein Arbeitgeber, der im Sinne der aktuellen Studie für attraktive Arbeitsbedingungen steht – und damit ein wichtiger Anlaufpunkt in der Region ist auch für Fachkräfte in medizinisch-technischen Assistenzberufen, wie Operations- und Anästhesie-technische Assistenten.

Dunja Wondra, Pflegedirektorin der Kreisklinik Trostberg, freut sich über die Auszeichnung: „Die hohe Einstufung der Kreisklinik Trostberg in der stern-Studie verdeutlicht, dass der Erfolg einer Einrichtung immer auf der Zusammenarbeit aller Berufsgruppen basiert. Die gute Arbeitsatmosphäre und die attraktiven Bedingungen sind daher nicht nur das Resultat einer erfolgreichen Klinikstrategie, sondern auch das Ergebnis des Engagements und der Expertise der Mitarbeitenden vor Ort. Denn sie stehen hinter der Qualität und dem Erfolg der Klinik.“

29.01.2026 - Klinikum Traunstein

Millimeterarbeit mit System – Hightech am Operationstisch

Wie der Einsatz des OP-Roboters daVinci selbst Mastdarmkrebs-Operationen besser beherrschbar macht

Am Klinikum Traunstein wurde der OP-Roboter daVinci in 2023 installiert. Seitdem nutzen verschiedene Fachbereiche diese neue Technik, unter anderem die Urologie, die Gynäkologie und die Allgemein- und Viszeralchirurgie. Letztes Jahr wurden am Klinikum insgesamt 267 Eingriffe mit robotischer Hilfe durchgeführt, mehr als die Hälfte davon, nämlich 140, in der Allgemein- und Viszeralchirurgie – ein klares Signal: Diese Technik ist nicht Experiment, sondern Routine und wertvolle Ergänzung, denn sie verspricht mehr Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. mehr...

In 2025 wurden diese Patientinnen und Patienten am Darm, am Magen, an der Nebenniere und an der Bauchspeicheldrüse operiert. Neben dem Einsatz bei Tumorpatienten werden zunehmend auch Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen robotisch gestützt operiert.

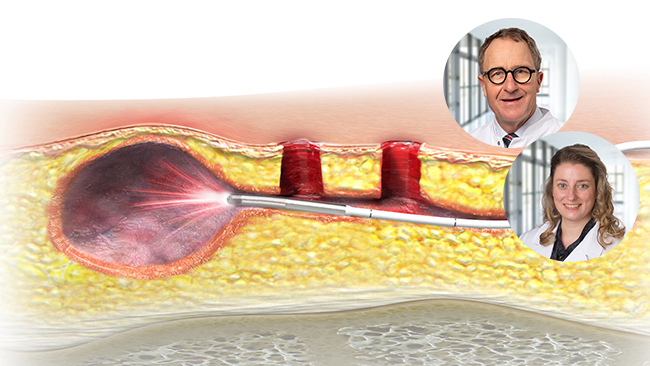

Besonders bei Mastdarmkrebs operieren die Chirurginnen und Chirurgen in einer anatomischen Engstelle: tief im Becken und dicht an Nerven, die über Kontinenz und Sexualfunktion entscheiden. Genau hier tritt daVinci in Aktion, denn in diesem Bereich ist wenig Platz, aber viel Verantwortung. Mastdarmkrebs, medizinisch Rektumkarzinom, sitzt häufig in einer Zone, in der millimetergenaue Entscheidungen über das Leben nach der Operation bestimmen: Kann der Patient Stuhl und Urin halten? Bleibt die Sexualfunktion erhalten? Und gelingt zugleich die onkologisch saubere Entfernung des Tumors und damit das verbesserte Langzeitüberleben?

„Die chirurgische Behandlung des Mastdarmkrebses ist anspruchsvoll, weil der Tumor im engen Becken liegt und wichtige Nervenstrukturen direkt benachbart sind“, sagt Prof. Dr. Christian Jurowich, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Wir müssen radikal genug operieren, um den Krebs sicher zu entfernen – und gleichzeitig so schonend wie möglich, um die Funktionen zu erhalten.“

Was im OP den Unterschied macht: Exakt sehen und präzise behandeln

Robotische Systeme arbeiten nicht selbstständig. Sie sind keine „Maschinenärzte“, sondern hochpräzise Instrumente, die vollständig durch die Operateurin oder den Operateur gesteuert werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: bessere Sicht, bessere Beweglichkeit, bessere Kontrolle. Im Becken, wo herkömmliche Instrumente an Grenzen stoßen, kann der Roboter die Hand der Chirurgin und des Chirurgen verlängern und verfeinern.

Dr. Birgit Reinisch, Oberärztin Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie, und Darmzentrumskoordinatorin, erklärt: „Die Bildgebung ist hochauflösend, die Darstellung vergrößert. Und die Instrumente lassen sich in Winkeln bewegen, die menschliche Handgelenke nicht leisten. Das schafft Spielraum, gerade bei anatomisch so beengten Raumverhältnissen wie im kleinen Becken. Die Abwinkelung der Instrumente hilft uns damit besonders bei tiefsitzenden Tumoren. Wir können präziser präparieren und haben eine sehr gute Übersicht. Das ist entscheidend, wenn es um die Schonung der Nerven geht, die Kontinenz und Sexualfunktion steuern.“

Das Versprechen und der Vorteil dahinter sind klar: möglichst komplette Entfernung des Tumors, aber ohne Kollateralschäden. Denn früher war die Mastdarmkrebs-Chirurgie eine Geschichte des Entweder-oder: Tumor sicher entfernt, aber Kontinenz und Sexualfunktion verloren. Die Robotik verspricht jetzt ein Sowohl-als-auch.

Für welche Krankheitsbilder eignet sich der Einsatz des Roboters besonders?

Nicht jeder Eingriff braucht Robotik. Aber manche profitieren deutlich. Dr. Reinisch erläutert: „Besonders geeignet ist der daVinci-Einsatz bei Mastdarmkrebs im mittleren und unteren Drittel, denn hier zählt jeder Millimeter, weil der Tumor tief im Becken liegt und die Präparation eng an nervalen Strukturen verläuft. Außerdem bei komplexen anatomischen Verhältnissen, etwa bei einem engen Becken, bei Adipositas oder schwierigen Tumorlagen. Auch Rekonstruktionen und feine Nahttechniken, bei denen Präzision über eventuelle Komplikationen entscheidet, können durch die Unterstützung des OP-Roboters noch besser behandelt werden.“ Längst hat sich am Klinikum Traunstein die robotische Operation aber auch bei anderen Dickdarmtumoren sowie bei Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs durchgesetzt: Die Patientinnen und Patienten haben postoperativ deutlich weniger Schmerzen und erholen sich schnell von selbst großen und komplizierten Operationen.

In der Viszeralchirurgie dominieren Tumorerkrankungen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Gallenblasen- und Leistenhernien-Operationen, Eingriffe an Magen und Darm und an der Bauchspeicheldrüse. Das zweite große Feld, in dem Robotik vielerorts eingesetzt wird, sind urologische Eingriffe – etwa an der Prostata.

Was sagt die Forschung?

Die robotische Chirurgie wird bereits breit angewandt, doch fehlten lange Zeit belastbare Langzeitdaten. Nun liefert die internationale REAL-Studie neue Argumente aus dem Bereich des Mastdarmkrebses: In einer anonymisierten Untersuchung mit 1.240 Patientinnen und Patienten aus elf Zentren wurden robotische und laparoskopische Operationen verglichen. Bewertet wurden unter anderem lokales Wiederkehren, krankheitsfreies und Gesamtüberleben sowie funktionelle Ergebnisse, wie Urin- und Stuhlinkontinenz und sexuelle Funktionsstörungen. Die Ergebnisse nach drei Jahren fielen zugunsten der Robotik aus: Die lokale Rückfallrate war niedriger (1,6% vs. 4,0%), und bei niedrig sitzenden Tumoren zeigte sich ein Vorteil im krankheitsfreien Überleben.

Prof. Dr. Jurowich fasst zusammen: „Robotische Chirurgie ist kein Zauber, sondern Unterstützung. Sie ersetzt nicht Erfahrung, Planung und ein gutes Team. Aber sie verschiebt Grenzen dort, wo Grenzen bislang zu oft zulasten der Patientinnen und Patienten gingen. Denn am Ende zählt nicht, ob wir modern operieren. Sondern ob die Patientin oder der Patient nach der Operation gut leben können.“

Eines der weltweit modernsten roboterassistierten Operationssysteme

Das Klinikum Traunstein verfügt als eine der wenigen Kliniken in Deutschland über zwei Steuerungskonsolen für den Betrieb des OP-Roboters daVinci. Neben der Allgemein- und Viszeralchirurgie nutzen auch die Operateure der Urologie und der Gynäkologie diese unterstützende Technologie.

Mit dem daVinci-System erfolgt der Zugang zum Operationsfeld in der Körperhöhle genauso wie bei der konventionellen laparoskopischen Operation mit der sogenannten Schlüssellochtechnik über mehrere millimeterkurze Schnitte. Über diese Zugänge werden dann die verschiedenen Hochpräzisions-Instrumente eingeführt. Dank einer Miniaturkamera mit Licht und des Softwaresystems sieht der Operateur das Operationsfeld in der Optik der Steuerkonsole in einer hochaufgelösten, drei-dimensionalen Ansicht in zehnfacher Vergrößerung. Dadurch ist die räumliche Struktur und Lage der Organe genau erkennbar. Dank der intuitiven Steuerung mittels Konsole sowie der Mehrachsigkeit und Präzisionsmechanik können die Miniaturinstrumente wesentlich genauer bewegt werden. Die Vorteile für den Patienten liegen auf der Hand: Tumore lassen sich bei operativen Eingriffen wesentlich präziser präparieren. Dank spezieller Sicherheitsfeatures und der Möglichkeit zum Einspielen wichtiger Patientendaten beim Operieren behält der Operateur während des ganzen Eingriffs die komplette Kontrolle über das Geschehen. Der Blutverlust sowie Gewebeschädigungen oder Stressreaktionen des Körpers fallen deutlich geringer aus. Das führt zu einer schnelleren Genesung der Behandelten und verringert ihre Verweildauer im Krankenhaus.

28.01.2026 - Klinikum Traunstein

Blick hinter die Kulissen der Strahlentherapie

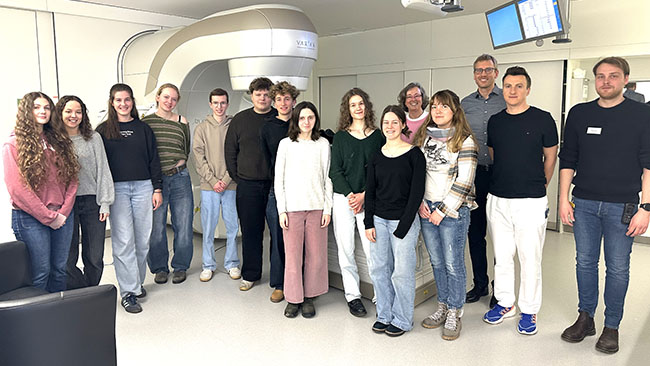

Oberstufenkurs Biophysik des Chiemgau Gymnasiums besucht das Klinikum Traunstein

Einen besonderen Einblick in die moderne Medizin erhielt eine kleine Schülergruppe des Oberstufenkurses Biophysik: Elf Schülerinnen und Schüler besuchten gemeinsam mit ihrer Lehrerin Monika Mende-Plenk die Abteilung Strahlentherapie am Klinikum Traunstein. mehr...

Ziel des Besuchs war es, die Abläufe und technischen Möglichkeiten der Abteilung kennenzulernen – und dabei Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Ende letzten Jahres hatte Herr PD Dr. Matthias Hautmann, Chefarzt der Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie, im Rahmen einer Unterrichtsstunde am Chiemgaugymnasium bereits über die Grundlagen der Strahlentherapie referiert.

Beim Termin in der Abteilung stand vor allem im Mittelpunkt, hinter die Kulissen der Geräte zur Strahlenerzeugung sowie der Planung der Bestrahlungen zu schauen. Für die Jugendlichen bot sich die Gelegenheit aus erster Hand zu erfahren, wie präzise Behandlungen vorbereitet werden und welche Schritte im Klinikalltag notwendig sind, bevor Patientinnen und Patienten ihre Therapie erhalten.

„Ein Einblick in unsere hochkomplexen Abläufe und Planungen und die Technik hinter der Strahlenbehandlung ist wichtig – um zu sehen, warum einiges an theoretischem Schulwissen auch im Arbeitsalltag benötigt wird“, betonte PD Dr. Hautmann.

Auch Monika Mende-Plenk zeigte sich überzeugt: „Das im Lehrplan vorgesehene Kapitel Strahlenbiophysik lässt sich durch diesen Praxisbezug ideal ergänzen. Der persönliche Kontakt und das Kennenlernen der Abläufe waren für die Schülerinnen und Schüler sehr gewinnbringend.“ Der Besuch machte deutlich: Wissen wird besonders greifbar, wenn Lerninhalte direkt vor Ort erlebbar werden. Daher ist auch für die Zukunft geplant, dass Schüler des Chiemgaugymnasiums Unterrichtsgänge vor Ort erleben und so Theorie und Praxis verbinden.

15.01.2026 - Klinikum Traunstein

Nach 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Ärztlichen Direktorat

PD Dr. Tom-Philipp Zucker übergibt das Amt des Ärztlichen Direktors an Prof. Dr. Carsten Böger

Nach zehn Jahren als Stellvertreter des Ärztlichen Direktors und acht Jahren in der Verantwortung als Ärztlicher Direktor am Klinikum Traunstein freut sich Privatdozent Dr. Tom-Philipp Zucker, diesen wichtigen Posten zum 1. Januar 2026 an Prof. Dr. Carsten Böger, Chefarzt der Abteilung für Nephrologie, Diabetologie und Rheumatologie, übergeben zu haben. mehr...

Prof. Dr. Böger war bereits in den letzten acht Jahren als Stellvertreter von Dr. Zucker intensiv in die Aufgaben und Herausforderungen des Amtes eingebunden und konnte sich somit hervorragend auf diese neue verantwortungsvolle Position vorbereiten. Er übernimmt nun die Leitung als Ärztlichen Direktor und wird gemeinsam mit dem Ärztlichen Team die medizinische Versorgung sowie die strategische Ausrichtung des Klinikums Traunstein weiter vorantreiben.

Für PD Dr. Tom-Philipp Zucker ist die Übergabe des Amtes ein wichtiger Schritt. „Es ist nicht immer ganz leicht, Verantwortung abzugeben“, kommentiert er. „Die acht Jahre als Ärztlicher Direktor waren zudem eine lange und fordernde Zeit, insbesondere während der Pandemie. Ich blicke aber auf eine äußerst spannende und bereichernde Zeit zurück und bin sehr dankbar, dass ich dieses Amt ausfüllen durfte.“

Zucker wird auch weiterhin als Chefarzt die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Traunstein leiten und damit die medizinische Versorgung in diesen hochkomplexen Bereichen sicherstellen. „Ich freue mich darauf, weiterhin fachübergreifende Aufgaben wahrzunehmen“, fügt er hinzu. „Neben meiner Tätigkeit als Chefarzt werde ich auch in den kommenden Jahren in der Transfusionsmedizin aktiv sein, das Ethik-Komitee leiten und als Koordinator der Studentinnen und Studenten im Praktischen Jahr tätig sein.

Prof. Dr. Carsten Böger, der ab Januar 2026 offiziell das Amt des Ärztlichen Direktors übernommen hat, betont: „Es ist mir eine große Ehre und Verantwortung, das Ärztliche Direktorat am Klinikum Traunstein zu übernehmen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen das hohe Niveau der medizinischen Versorgung und die Weiterentwicklung des Klinikums fortzuführen. Die letzten Jahre als Stellvertreter von Herrn PD Dr. Zucker haben mir einen ausgezeichneten Einblick in die vielfältigen Herausforderungen dieser Position gegeben. Ich danke ihm für seine exzellente Arbeit und für das Vertrauen, das er mir immer entgegengebracht hat.“

Zusätzlich wird Prof. Dr. Afshin Rahmanian-Schwarz, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Zentrum für Handchirurgie, als Stellvertretender Ärztlicher Direktor tätig sein und damit das Führungsteam in Traunstein verstärken. Die Neustrukturierung stellt sicher, dass sowohl die konservativen internistischen als auch die operativen chirurgischen Disziplinen in der Leitung vertreten sind.

Jessica Koch, Klinikleiterin der Kliniken Südostbayern (KSOB) am Standort Traunstein, erklärt mit Blick auf den Wechsel an der Spitze des Ärztlichen Diensts: „Herr Prof. Dr. Böger bringt nicht nur herausragende Fachkompetenz mit, sondern auch viel Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums und der KSOB. Gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Rahmanian-Schwarz wird er dafür sorgen, dass das Klinikum Traunstein weiterhin exzellente medizinische Versorgung auf höchstem Niveau bietet.“ Der KSOB-Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher betont: „Ich danke Herrn PD Dr. Zucker für sein langjähriges Engagement und die exzellente Führung in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass das Klinikum Traunstein unter der ärztlichen Leitung von Herrn Prof. Dr. Böger weiterhin erfolgreich in die Zukunft geht.“

Abschließend resümiert PD Dr. Zucker: „Es war mir eine Freude, in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mitgliedern der Klinikleitung und dem Führungsteam der KSOB die fachliche Ausrichtung und Ausweitung des Leistungsspektrums für unsere Patienten am Klinikum Traunstein mitzugestalten. Ich danke dem Führungsteam und dem Chefarztkollegium für die Unterstützung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit bei der Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.“

12.01.2026 - Klinikum Traunstein

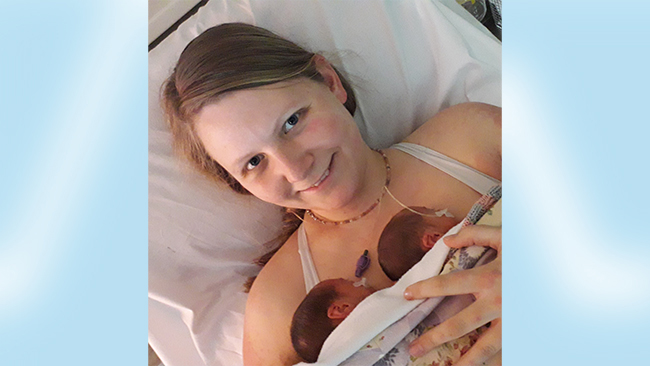

Ein kleines Wunder namens Emma

Eines der kleinsten Frühchen der Kinderklinik Traunstein von 2025 ist wohlauf

Wenn man die Kinderintensivstation des Klinikums Traunstein betritt, spürt man manchmal jene besonderen Momente, die einen den Atem anhalten lassen. Einer dieser Augenblicke war der Besuch der kleinen Emma – jenem winzigen Frühchen, das 2025 als eines der kleinsten Babys in die Geschichte der Station eingeht. Gerade einmal 400 Gramm leicht und 27 Zentimeter klein, geboren in der 25. Schwangerschaftswoche, verbrachte sie zehn Wochen auf der Intensivstation und anschließend weitere zwei Wochen auf der Kinderstation. Heute, neun Monate später, sitzt dort ein fröhliches Baby mit fünf Kilo, rosigen Bäckchen und wachen Augen – ein kleines Wunder, das die Herzen im Sturm erobert. mehr...

„Es ist für mich immer schön herzukommen…“

Als Emmas Familie die Intensivstation betritt, liegt spürbar Rührung in der Luft. Für das Team ist es ein Wiedersehen voller Freude. Für die Eltern ein Ort, an dem sie ihre Dankbarkeit kaum in Worte fassen können. Die Mutter lächelt, als sie sagt: „Es ist für mich immer schön herzukommen und Sie alle wiederzusehen. Da erinnere ich mich, wie gut ich hier betreut wurde. Immer wart ihr für uns da. Ich möchte, dass ihr wisst, wie gut ihr seid – und wie gut es Emma dank Euch geht.“ Ein großes Lob findet die Mutter ebenso für die Gynäkologie, wo sie sich jederzeit bestens betreut fühlte.

Auch Emmas Vater findet bewegende Worte. Beruflich ist er oft als Techniker in großen Münchner Kliniken unterwegs – und gerade deshalb spürt er den Unterschied: „Es gibt keine Worte, die unseren Dank ausdrücken können. Dieses Krankenhaus ist familiär und voller menschlicher Wärme. Wir haben uns hier so geborgen gefühlt.“

Besonders wertvoll für die Familie war, dass das Team die Eltern bei jedem Schritt eingebunden, mitgenommen und informiert hat. Ebenso bedeutend war der Austausch mit anderen Familien, zu denen sie bis heute Kontakt halten.

Prof. Gerhard Wolf, der Chefarzt der Kinderklinik Traunstein, freut sich über dieses Lob: „Diese Anerkennung spiegelt genau das wider, wofür wir als gesamtes Team stehen: die Verbindung von medizinischer Exzellenz und menschlicher Zuwendung.“

Als Ines Pato, stellvertretende Leiterin der Kinderintensivstation, die Emma wochenlang in der Kinderintensivstation begleitet hat, anfängt zu sprechen, beginnt Emmas Gesicht zu leuchten. Sie erkennt die Stimme – jene Stimme, die für sie damals so vertraut war. Ines Pato lächelt gerührt: „In so einem Moment wird es mir richtig bewusst, warum ich meinen Beruf gewählt habe.“

Und als die kleine Emma während des Besuchs anfängt, auf ihren kleinen Fingerchen herumzukauen, schmunzelt das Team, denn jeder weiß sofort, was das bedeutet: Die ersten Zähnchen kündigen sich an. Der Leitende Oberarzt Dr. Ulrich Römer bemerkt es mit Freude: „Es ist doch schön, dass wir jetzt über so normale Babythemen sprechen. Das zeigt, die Frühchenzeit ist vorbei und jetzt geht es ganz normal weiter.“

Ein Kreis, der sich schließt

Emma kommt weiterhin regelmäßig zur Kontrolle zu Dr. Römer und erhält Förderung im Sozialpädiatrischen Zentrum am Klinikum Traunstein. Alles bleibt für das Kind vertraut, denn jeder hier kennt die Familie, kennt Emma, kennt ihre Geschichte.

Als besonders bewegend bleibt ein Moment in Erinnerung: Vor Jahren hatte die Familie Marijic sich an einer Spendenaktion für ein spezielles Frühchen-Ultraschallgerät des Klinikums beteiligt. Damals ahnten sie nicht, dass sie dieses Gerät einmal selbst brauchen würden. Heute erfüllt es sie mit großer Dankbarkeit zu hören, wie viele Spenden bereits für die neue Kinderintensivstation eingegangen sind.

Auch die Mutter wollte weiterhin anderen Frühchen helfen: Mit großer Überzeugung spendete Emmas Mutter damals Muttermilch – ein Zeichen der Dankbarkeit und des Mitgefühls. Und sie wollte Anderen auch Mut machen: Als Emma bereits auf der Normalstation war, gingen Mutter und Tochter oft über die Geburtsstation spazieren. Dort zeigte sie Müttern in ähnlichen Situationen ihr kleines Wunder: ein Lichtblick in schweren Zeiten.

Emma ist heute ein fröhliches, fideles Baby – lebendig, neugierig und von liebevoller Geborgenheit umgeben. Ganz besonders glücklich ist sie mit ihren beiden älteren Geschwistern, die sich rührend um sie kümmern und ihr gern kleine Lieder vorsingen.

02.01.2026 - Kliniken Südostbayern

An Silvester und Neujahr das Licht der Welt erblickt

Unsere neuen Erdenbürgerinnen

Zum Jahreswechsel erblickten wieder Silvester- und Neujahrs-Babys an den Kliniken Südostbayern (KSOB) das Licht der Welt. Die jungen Erdenbürgerinnen wurden sowohl im Klinikum Traunstein als auch in der Kreisklinik Bad Reichenhall willkommen geheißen. mehr...

In der Kreisklinik Bad Reichenhall erblickte die kleine Alyssia Ciobanu Koltsova, am 31.12.2025 um 07:34 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3605 Gramm das Licht der Welt. Sie war zugleich die 500. Geburt in der Kreisklinik Bad Reichenhall.

Bild 1: Die kleine Alyssia mit stolzen Eltern und Oma sowie dem Team der Geburtshilfe der Kreisklinik Bad Reichenhall.

Die kleine Amara Sakic ist das Neujahrsbaby in Bad Reichenhall. Sie kam am 01.01.2026 um 13:13 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3750 Gramm zur Welt.

Bild 2: Die kleine Amara mit den stolzen Eltern.

Im Klinikum heißt das Neujahrsbaby Liv Schätz. Sie kam am 01.01.2026 um 05:17 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3880 Gramm zur Welt.

Bild 3: Die kleine Liv mit den stolzen Eltern.

Die Geburtshilfen in Bad Reichenhall und Traunstein begrüßen die neuen Erdenbürger und gratulieren den stolzen Eltern.

29.12.2025 - Klinikum Traunstein

Ein Schlaganfall verzeiht keine Zeitverzögerung

Schlaganfalleinheit am Klinikum Traunstein erneut erfolgreich geprüft

Time is brain, also Zeit ist Gehirn – so lautet die Grundregel bei Schlaganfällen. Will heißen, je schneller die Versorgung in der Klinik nach einem Schlaganfall beginnt, desto besser sind die Chancen auf gute Genesung. Ein wichtiger Faktor dafür ist die tägliche Rund-um-die-Uhr Verfügbarkeit einer leistungsfähigen und geprüften „Stroke Unit“ – so heißt die Schlaganfalleinheit einer Klinik in der Fachsprache. Und zwar wohnortnah und schnell erreichbar. mehr...

Der Medizinische Dienst Bayern hat die Stroke Unit am Klinikum Traunstein Anfang Dezember in einer Strukturprüfung erneut begutachtet und daraufhin die Einhaltung sämtlicher Merkmale wieder positiv bescheinigt. Dabei wurde diese auf die Schlaganfallbehandlung spezialisierte Einheit unter der Leitung von Prof. Dr. Thorleif Etgen, Chefarzt der Neurologie, einer strengen Prüfung unterzogen.

24 Stunden täglich fachärztliche Expertise vor Ort

Prof. Dr. Etgen erläutert die personelle Grund-Struktur, die für den Betrieb einer Stroke Unit notwendig ist: „Zunächst sind täglich 24 Stunden ein Facharzt/ärztin oder Assistenzarzt/ärztin der Neurologie vor Ort, die sich ausschließlich um die Patientinnen und Patienten der Stroke Unit kümmern. Auch die Neuroradiologen am Klinikum unter der Leitung von Dr. Andreas Mangold sind 24 Stunden täglich verfügbar. Muss notfallmäßig ein neurochirurgischer Eingriff erfolgen, sind auch stets Fachärzte für Neurochirurgie unter Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Jens Rachinger in Rufbereitschaft.“

Das breite medizinische Angebot des Klinikums Traunstein ermöglicht auch eine weitergehende umfassende Behandlung der Patientinnen und Patienten, denn mit der Inneren Medizin, der Gefäßchirurgie sowie der Palliativmedizin können sämtliche Aspekte abgedeckt werden, die ursächlich für einen Schlaganfall sein können oder Auswirkung eines solchen sind.

Alle Behandlungs-Optionen verfügbar

Auch die gerätetechnische Ausstattung ist anspruchsvoll, wie Prof. Dr. Etgen ausführt: „Für eine sofortige Untersuchung stehen an der Traunsteiner Stroke Unit sowohl ein modernes CT mit CT-Angiographie und CT-Perfusion, eine Kernspintomographie als auch eine intraarterielle Substraktionsangiographie zur Verfügung. Die intravenöse Thrombolyse wird bei uns meist sofort nach dem CT gestartet. Bei Verschlüssen großer Blutgefäße erfolgt anschließend häufig die interventionelle Thrombektomie durch unsere Neuroradiologen. Natürlich werden auch an allen sechs verfügbaren Bettplätzen die Vitalwerte, wie Blutdruck, Herzfrequenz, 3-Kanal-EKG, Atmung und Sauerstoffsättigung erfasst, um die Patientinnen und Patienten zu jeder Zeit in bester Überwachung zu haben.“

Doch nicht nur die Untersuchung und sofortige Akutbehandlung, sondern auch Physiotherapie sowie Ergo- und Logotherapie stehen für die Patientinnen und Patienten bereit – und zwar nicht nur während der Woche, sondern auch an Wochenenden und Feiertagen. Dafür sorgen 19 Kolleginnen und Kollegen dieser therapeutischen Fachbereiche.

Bad Reichenhall ist mit eingebunden

Das Klinikum Traunstein verfügt zwischen München und Salzburg neben Rosenheim über die einzige „Überregionale Stroke Unit“, in der das komplette Spektrum der Schlaganfall-Behandlung rund um die Uhr vorgehalten wird. Davon profitieren auch die Bewohner angrenzender Landkreise, und hier besonders die Patientinnen und Patienten aus dem Berchtesgadener Land: Die telemedizinisch-vernetzte Stroke Unit der Kreisklinik Bad Reichenhall kooperiert sehr eng mit der im Klinikum Traunstein. Und mit dem Leitenden Arzt Dr. Markus Schwahn steht in der Kreisklinik Bad Reichenhall ein erfahrener Neurologe bereit.

Die erfolgreich bestandene Prüfung des Medizinischen Dienstes zeigt, dass sich die Menschen in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land bei Notfällen auf eine leistungsfähige Versorgung verlassen können.

Seit Anfang 2007 besteht in der Neurologischen Klinik des Klinikums Traunstein eine Schlaganfall-Einheit („Stroke Unit“) mit sechs Monitorbetten und entsprechend nachgeordneten Betten, die im Rahmen der Aufnahme des Klinikums Traunstein in das „Telemedizinische Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung – TEMPiS" in der Region Süd-Ost-Bayern entstand. Das TEMPiS-Netzwerk wurde 2001 zur Verbesserung der Versorgung von Schlaganfallpatienten in der Region gegründet.

22.12.2025 - Klinikum Traunstein

Böllern mit bösen Folgen

Erfahrene Handchirurgen warnen vor Verletzungen und geben wichtige Ratschläge, wenn was passiert

Alle Jahre wieder endet der Silvesterjubel für viele Menschen in der Notaufnahme: zerfetzte Finger, verbrannte Hände, verletzte Gesichter. Zwei erfahrene Mediziner – Prof. Dr. Afshin Rahmanian-Schwarz, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Zentrum für Handchirurgie an den Kliniken Südostbayern, und der Oberarzt Dr. Thomas Jan Riha, spezialisiert auf Handchirurgie, erklären im Interview, warum Feuerwerk so gefährlich ist, welche Fehler sich jedes Jahr wiederholen und was im Ernstfall wirklich zählt. Ein eindringlicher Appell an die Vernunft, damit der Jahreswechsel nicht im Krankenhaus beginnt. mehr...

Herr Prof. Dr. Rahmanian-Schwarz, Herr Dr. Riha, warum ist Silvester für Sie in der Klinik kein Fest, sondern ein Problem?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Weil der Jahreswechsel zuverlässig ein paar Dinge mit sich bringt: Glückwünsche, Feuerwerk – und Verletzte. Für viele Menschen gehört das Zünden von Böllern und Raketen zum Vergnügen. Aber jedes Jahr endet dieser Spaß für viele Menschen bei uns in der Notaufnahme, denn viele Menschen unterschützen die Gefahren.

Dr. Riha: Und wir sprechen nicht von Bagatellen. Häufig sind mehrere Finger betroffen, manchmal die ganze Hand. Eine Explosion wirkt eben nicht wie eine Kerzenflamme. Sie reißt Gewebe auseinander. Das verstehen viele erst, wenn sie uns gegenüber sitzen.

Warum unterschätzen Menschen die Risiken so sehr?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Weil sie sich nicht vorstellen können, was der Verlust eines Fingers bedeutet. Menschen führen Hunderte Handgriffe am Tag aus: knöpfen, schreiben, greifen, schneiden, heben. Fällt ein Finger aus, werden Routinen zur Herausforderung. Fällt eine ganze Hand aus, wird vieles unmöglich. Ich glaube, dieses Ausmaß ist den meisten nicht klar.

Was macht den Umgang mit Feuerwerkskörpern so gefährlich?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Unsachgemäßer Umgang ist das Hauptproblem. Dabei ist die Gebrauchsanweisung kein Schmuckwerk. Das sind Sicherheitsregeln, die immer wieder ignoriert werden: Feuerwerk sollte nur im Fachhandel gekauft werden und mit CE-Zeichen und BAM-Nummer versehen sein. Auch von selbst gebastelten oder manipulierten Feuerwerkskörpern sollte man unbedingt die Finger lassen.

Wichtig ist, Feuerwerk niemals am Körper zu tragen, sondern verschlossen und sicher zu lagern. Außerdem nichts zünden, was man in der Hand halten muss. Alkohol und Böller vertragen sich auch nicht gut, weil man unvorsichtig wird, wenn man etwas getrunken hat.

Sollte eine Rakete oder ein Böller nicht gezündet haben, darf er auf keinen Fall nochmals erneut angezündet, sondern muss eingesammelt und entsorgt werden, denn damit schützen Sie vor allem Kinder – und für die sollten Knaller sowieso tabu sein.

Dr. Riha: Hinzu kommt die fatale Fehleinschätzung: „Wird schon gutgehen.“ Aber ein minimaler Fehlgriff, ein Funkenflug – und die Sache wird im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Beim Lagern der Böller in den Jackentaschen beispielsweise reicht ein Funke, ein Schlag, selbst schon Reibung. Und wenn es dort explodiert, haben wir es nicht mit Verbrennung allein zu tun, sondern mit einem Explosionstrauma.

Was sollte man tun, wenn doch etwas Schlimmes geschieht?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Dann gilt: Sofort die 112 wählen und mit dem Rettungswagen direkt in die Notaufnahme am Klinikum Traunstein. Wir sind hier spezialisiert auf Handverletzungen, und bei Explosionstraumen zählt jede Minute. Es geht um Diagnose, operative Versorgung, und um die weitere Nachbehandlung. Wer denkt, eine schwere Verletzung könne man „erst einmal beobachten“, irrt sich gewaltig.

Dr. Riha: Bei Feuerwerksverletzungen kommt das Tückische hinzu: Es ist nicht nur eine Verbrennung, sondern eine Kombination aus Hitze, Explosion, Druckwelle. Das zerstört nicht nur Haut, sondern auch tieferliegendes Gewebe. Bis hin zum Abtrennen von Gliedmaßen.

Können Sie das medizinisch etwas einordnen?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Verbrennung ist nicht gleich Verbrennung. Ein Sonnenbrand ist meist eine oberflächliche Verbrennung ersten Grades: schmerzhaft, aber mit guter Heilung. Bei Grad 2b dagegen muss Gewebe oft ersetzt werden, weil die Schicht, aus der neue Zellen entstehen, zerstört ist. Grad 3 ist tief, großflächig, lebensgefährlich und nur mit hochspezialisierter Behandlung zu beherrschen.

Dr. Riha: Je größer die verbrannte Fläche und je schlechter der Allgemeinzustand des Patienten, desto schlechter die Prognose. Schock, Infektionen, Organversagen: All das droht. Deshalb ist die schnelle Versorgung so entscheidend.

Wann kommt plastische Chirurgie ins Spiel?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Bei schweren Brandverletzungen fast immer. Wenn die Haut sich nicht mehr regenerieren kann, brauchen wir Hauttransplantationen oder künstliche Haut. Und selbst nach der Abheilung brauchen viele Betroffene weitere Eingriffe, um Narben zu korrigieren oder Funktionen zu verbessern.

Dr. Riha: Gerade im Gesicht zählt jeder Millimeter. Da geht es neben Funktion auch um Ästhetik und Lebensqualität. Viele Patienten müssen sich über Monate durch Operationen und Therapien kämpfen, bis sie wieder in den Alltag zurück können.

Was sollten Ersthelfer tun, wenn es zu einem Unfall kommt?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Erstens: Löschen, falls Kleidung oder Körperteile brennen – am besten die Flammen mit einer Decke ersticken. Zweitens: Sofort den Notruf 112 absetzen. Drittens: Kühlen, aber richtig: zehn Minuten, kaltes Wasser, nicht eiskalt. Viertens: Kreislauf stabilisieren, denn Verbrennungen können Schock auslösen. Fünftens: Nichts Festgebranntes abreißen. Das gehört in professionelle Hände.

Dr. Riha: Ein häufiger Fehler ist, dass man den Verletzten in den eigenen Wagen packt und losfährt – ohne Notruf 112. Doch wir hier im Klinikum Traunstein müssen wissen, dass ein Notfall unterwegs ist. Außerdem können professionelle Sanitäter die Gefahren einfach besser einschätzen.

Viele glauben: Für Spezialbehandlung muss man weit fahren. Stimmt das?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Nein. Wir sind hier im Klinikum Traunstein bestens ausgestattet. Unsere Abteilung ist hoch spezialisiert: Rekonstruktive Chirurgie, ästhetische Chirurgie und Behandlung von Handverletzungen. Wir können alles abdecken, was nach einem Feuerwerksunfall notwendig ist. Und das ist wichtig: Denn die beste Versorgung nützt nur, wenn sie schnell erfolgt.

Wenn Sie einen Appell an Silvesterfeiernde richten wollen?

Prof. Rahmanian-Schwarz: Denken Sie vor dem Zünden daran, was Sie riskieren. Ein Knall ist schnell verpufft, aber der Verlust eines Fingers bleibt ein Leben lang.

Dr. Riha: Verantwortung heißt nicht nur, sich selbst zu schützen, sondern auch Kinder und Jugendliche. Blindgänger gehören entsorgt, nicht nochmal angezündet. Dann kommt man mit zwei gesunden Händen ins Neue Jahr und kann auch mit den Mitfeiernden anstoßen.

22.12.2025 - Kreisklinik Trostberg

Kollegiale Dreifach-Leitung für Innere Medizin

Ein eingespieltes Team übernimmt die Verantwortung

Die Kreisklinik Trostberg richtet den Fachbereich Innere Medizin strategisch neu aus und führt künftig ein kollegiales Leitungsmodell ein. Die Verantwortung für den Fachbereich liegt ab sofort in den Händen eines erfahrenen Teams aus drei leitenden Ärztinnen und Ärzten, das unterschiedliche Schwerpunkte der Inneren Medizin vereint und damit eine moderne, patientenorientierte Versorgung weiter ausbaut. mehr...

Das neue Leitungstrio setzt sich zusammen aus:

Dr. Marianne Gerusel-Bleck, als Leitende Ärztin verantwortlich für die Akutgeriatrie

Hubert Pilgram, Leiter der Zentralen Notaufnahme

Dr. Björn Lewerenz, zuständig für die Gastroenterologie, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Chefarztposition am Klinikum Traunstein übernimmt

Mit dem neuen Modell bündelt die Kreisklinik Trostberg umfassende Expertise aus drei zentralen Bereichen der Inneren Medizin. Die Verantwortlichen erwarten sich davon eine noch engere interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine höhere Versorgungsqualität und eine nachhaltige Weiterentwicklung der medizinischen Angebote.

„Wir freuen uns sehr über den Start des neuen kollegialen Leitungssystems. Dadurch können wir die Stärken der jeweiligen Fachbereiche noch besser miteinander verknüpfen und unseren Patientinnen und Patienten eine Versorgung auf höchstem internistischen Niveau bieten“, betont Klinikleiterin Petra Kalina.

Die gemeinsame Führung ermöglicht es zudem, medizinische Entscheidungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Ressourcen optimal zu nutzen und flexibel auf aktuelle Herausforderungen zu reagieren. Die Kreisklinik Trostberg stärkt damit gezielt ihre Rolle als wichtiger Gesundheitsversorger im nördlichen Landkreis Traunstein und setzt ein Zeichen für moderne, teamorientierte Führungsstrukturen im Klinikbereich.

19.12.2025 - Klinikum Traunstein

Die goldenen ersten Minuten des Lebens

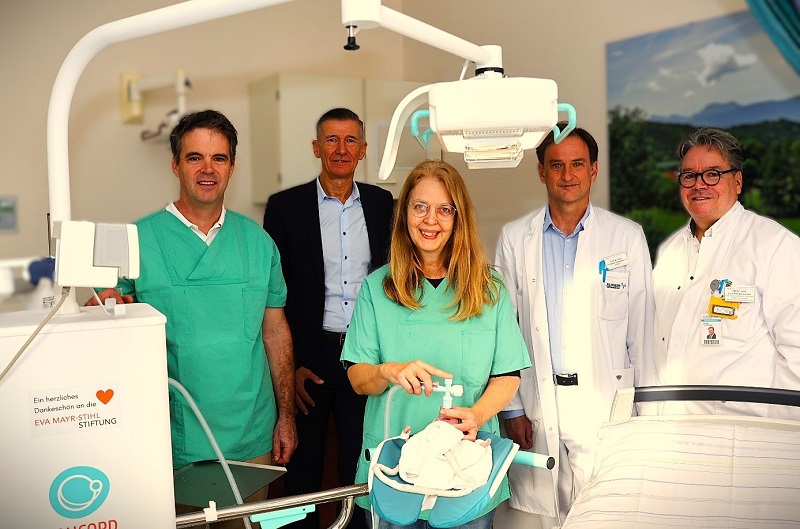

Klinikum Traunstein führt neues besonders schonendes Verfahren zur Versorgung von Neugeborenen ein

Das Klinikum Traunstein hat ein neues und besonders behutsames Verfahren für die ersten Minuten nach einer Geburt eingeführt. „Das Ziel ist, den Start ins Leben für Neugeborene, ganz besonders für Frühchen und Kinder mit erhöhtem Risiko noch sicherer und natürlicher zu gestalten,“ so Dr. Uwe Gretscher, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Südostbayern. Insgesamt 89 Mitarbeitende aus der Geburtshilfe, der Kinderintensivstation und des Operationsbereichs wurden dafür umfassend in das sogenannte Concord Birth Flow Verfahren eingearbeitet. „Damit ist das interdisziplinäre Team gut darauf vorbereitet, die goldenen ersten Minuten des Lebens besonders sanft zu gestalten“, so Dr. Gretscher. mehr...

„Die Neonatologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und dabei sind die ersten Minuten nach der Geburt immer mehr in den Fokus gerückt. Sie gelten als eine äußerst empfindliche Phase,“ erklärt Prof. Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein. Sein Kollege Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, fügt hinzu, was in dieser Zeit genau passiert: „Vor der Geburt funktioniert der Kreislauf eines Kindes grundlegend anders als danach. Im Mutterleib sind die Lungen noch mit Flüssigkeit gefüllt und nicht an der Atmung beteiligt. Die Versorgung übernimmt vollständig die Plazenta, wodurch das Blut über spezielle Umgehungswege am Lungenkreislauf vorbeigeleitet wird. Mit den ersten Atemzügen nach der Geburt senkt sich der Widerstand in den Lungen, das Blut fließt nun dorthin und der Kreislauf stellt sich auf die eigenständige Sauerstoffaufnahme um. Dieser Übergang markiert den Wechsel von der plazentaren zur eigenen Atmung.“

Das neue Verfahren am Klinikum Traunstein unterstützt diese Umstellung besonders sanft. Das Kind bleibt zunächst noch über die Nabelschnur mit der Plazenta verbunden, während es die ersten eigenen Atemzüge macht. Dadurch wird der Übergang weniger abrupt, und das Neugeborene kann sich schrittweise an die neue Situation anpassen. „Wissenschaftliche Erkenntnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Übergang stabiler und stressärmer gelingt, wenn die Verbindung zur Plazenta nicht sofort getrennt wird, sondern noch etwas bestehen bleiben darf,“ so die Oberärztin der Neonatologie, Dr. Virginia Toth.

Dieses Vorgehen ist ganz besonders wichtig für Frühgeborene und Kinder mit erhöhtem Risiko. Jedoch können auch reife Neugeborene erheblich davon profitieren. Eingesetzt wird dafür ein spezieller Versorgungstisch, der Concord Birth Trolley. Dieser kann in der Höhe verstellt und zur Mutter hingeschwenkt werden, sodass das Kind in unmittelbarer Nähe bleibt. Eine passende Aussparung ermöglicht, dass die Nabelschnur dabei nicht unter Spannung gerät. Gleichzeitig sind alle Gerätschaften, die für die Erstversorgung von Risikogeburten gebraucht werden, in greifbarer Nähe montiert. Der Trolley kann sowohl im Geburtsraum als auch bei Kaiserschnitten genutzt werden Die Gerätschaften für das sanfte Verfahren konnten dank einer Förderung der Eva Mayr-Stihl Stiftung beschafft werden. Die Stiftung engagiert sich seit dem Jahr 2018 immer wieder mit großzügigen Unterstützungen für innovative Projekte am Klinikum Traunstein.

Mit der sorgsamen Schulung und der präzisen Festlegung und Abstimmung der Prozesse schafft das Klinikum Traunstein eine verlässliche Grundlage für eine moderne, äußerst sichere und gleichzeitig besonders sanfte Form der Geburtshilfe. Für Eltern bedeutet dies: Ihr Kind erhält in den ersten, besonders wichtigen Minuten des Lebens die bestmögliche Unterstützung, behutsam, sicher und nach dem neuesten Stand des Wissens. Eine Reihe von Neugeborenen durften schon davon profitieren und ganz in Ruhe das Licht der Welt erblicken.

19.12.2025 - Kreisklinik Trostberg

Abschied eines überzeugten Pragmatikers

Prof. Dr. Thomas Glück, Chefarzt der Inneren Medizin an der Kreisklinik Trostberg, geht in den Ruhestand

Nach fast zwanzig Jahren an der Spitze der Inneren Abteilung und der Klinischen Infektiologie an der Kreisklinik Trostberg verabschiedet sich Prof. Dr. Thomas Glück, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Rheumatologie, Infektiologie / Zusatzbezeichnung Internistische Intensivmedizin, zum 1. Januar 2026 in den Ruhestand. Mit ruhiger Hand, klarem Kompass und einem stets offenen Ohr für sein Team hat er die Innere Medizin der Kreisklinik Trostberg geprägt. mehr...

Wenn Prof. Dr. Glück über seine Zeit als Chefarzt spricht, dann klingt das nicht nach Pathos, sondern nach Bodenhaftung. „Mir war wichtig, Freiräume zu ermöglichen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Vorstellungen und Ideen gemeinsam vorangebracht werden konnten“, sagt er. Keine Selbstinszenierung, kein großes Wort – sondern das Selbstverständnis eines Arztes, der Teamarbeit als grundlegende Haltung begreift.

Zwei Jahrzehnte Innere Medizin mit Weitblick

Als Prof. Dr. Glück am 1. März 2006 die Leitung der Inneren Medizin an der Kreisklinik Trostberg übernahm, war die Abteilung schon ein wichtiger Baustein im Rahmen der Kliniken Südostbayern (KSOB). Unter seiner Leitung formte er mit seinem Team aus Oberärztinnen und Oberärzten einen Fachbereich, der nahezu alle Schwerpunkte der Inneren Medizin abdeckte: Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie, Pneumologie, Onkologie, Notfallmedizin, klinische Akut- und Notfallmedizin, Rheumatologie und Infektiologie. „Wir konnten eine umfassende Versorgung der Bevölkerung des nördlichen Landkreises Traunstein sicherstellen – auch in den Spezialgebieten“, resümiert er nüchtern. Nüchtern, aber stolz. Denn die Breite und Tiefe, die seine Abteilung erreichte, war alles andere als selbstverständlich. Prof. Dr. Glück setzte seine Idee der „umfassenden Inneren Medizin“ um – und machte sie zum Erfolgsmodell.

Übergabe des Staffelstabs erfolgt mit System

Der Wechsel in der Leitung der Abteilung zum Jahresbeginn 2026 ist mehr als ein Personalwechsel – es ist ein Systemwechsel. „Die Abteilung wird künftig in einem Kollegialsystem geführt“, erklärt Dr. Stefan Paech, Medizinischer Direktor an den KSOB. „Langjährig erfahrene Medizinerinnen und Mediziner aus der Kreisklinik Trostberg übernehmen gemeinsam die Führung.“ Auch das eine Leistung von Prof. Dr. Glück!

„Das ist Kontinuität im eigenen Haus“, betont KSOB-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. „Und der Wechsel geht ganz im Stil von Prof. Dr. Glück vonstatten: Sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst ist kein Bruch, sondern ein Übergang mit Haltung.“ Für den scheidenden Chefarzt ist das keine Frage der Eitelkeit. „Ich habe mich immer als Teil eines Teams verstanden. Wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen, die praktisch alle ihre internistische Aus- und Weiterbildung in Trostberg absolviert haben, die Abteilung übernehmen, dann ist das der schönste Beweis dafür, dass etwas gewachsen ist“, sagt Prof. Dr. Glück – und lächelt dabei wie jemand, der weiß, dass seine Arbeit Früchte getragen hat.

Architekt der Infektiologie

Prof. Dr. Glück leitete ab Juni 2008 auch die Abteilung für Klinische Infektiologie – eine Stabsabteilung, die alle Bereiche des KSOB-Verbundes berührt. Damit schrieb er Krankenhausgeschichte: Eine eigenständige Infektiologie an einer nicht-universitären Klinikgruppe war damals wie auch heute eine Rarität. „Das war Pionierarbeit“, würdigt Dr. Paech diese Leistung. „Was heute ein wichtiger und selbstverständlicher Teil der KSOB ist, hat Prof. Dr. Glück aufgebaut – mit wissenschaftlicher Sorgfalt und tiefgreifender praktischer Erfahrung.“

Und eben diese Klinische Infektiologie stand in den letzten Jahren im Brennpunkt der Krisenmedizin: durch die COVID-19 Pandemie. Dr. Gretscher weiß noch: „Mit Prof. Dr. Glück hatten wir in dieser sehr herausfordernden Phase einen ausgewiesenen Fachmann im Bereich der Infektiologie in unserem Verbund. In der Zeit der größten Unsicherheit war er für uns alle ein Anker. Mit seiner Expertise, seinem professionellen Vorgehen und seinen stets prägnanten und klar verständlichen Informationen hat er wesentlich und federführend dazu beigetragen, dass wir als Verbund sicher und zielgerichtet durch die Pandemie steuern konnten. Seine Einschätzungen waren kristallklar, seine Vorhersagen treffsicher – und sein besonnener Rat für uns von unschätzbarem Wert.“

Prof. Dr. Glück erinnert sich ebenfalls gut: „Wir waren von Anfang an gefordert. Unsere ersten Patienten war eine Familie mit drei kleinen Kindern – eine der ersten COVID-Fälle in Deutschland, deren Betreuung glücklicherweise unkompliziert verlief.“ Mit kühlem Kopf und klaren Strukturen führte er Team und Patienten durch die Pandemie – unterstützt von Oberärztin Dr. Bianca Vogel und Oberarzt Dr. Jan Ramming, die wesentliche Strukturen für die Infektiologie an den KSOB mit vorangetrieben haben und die er beide ausdrücklich in den Vordergrund stellt: „Ohne sie und ohne eine perfekte Teamleistung wäre das nicht möglich gewesen.“ Unter seiner Leitung entstand auch ein Netzwerk, das Infektiologie, Klinikhygiene, Mikrobiologie und Gesundheitsamt eng verzahnte. Programme wie das Antibiotic Stewardship, also der verantwortungsvolle Einsatz von Antibiotika, hat das Team der Infektiologie etabliert und vorangebracht. Auch diese Arbeit wird nahtlos fortgesetzt werden, denn die Leitung der Abteilung für Klinische Infektiologie wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Bianca Vogel übergehen, während Dr. Paech als Medizinischer Direktor die strategische Verantwortung für diesen Bereich übernimmt.

Führung mit leiser Autorität

Wer Prof. Dr. Glück kennt, weiß: Er war und ist kein Mann der großen Bühne. Eher einer, der Türen öffnete. „Er hat geführt ohne viel Druck und Direktion, sondern durch persönliches Vorleben und Vorbild sein“, erklärt Dr. Gretscher. „Er hat Vertrauen geschenkt und dadurch Leistung möglich gemacht.“ Genau das, sagt Prof. Dr. Glück rückblickend, sei sein eigentliches Vermächtnis. „Errungenschaften und Leistungen in der Medizin sind nie das Werk eines Einzelnen“, betont er. „Sie entstehen, wenn Menschen miteinander arbeiten und ein gemeinsames Ziel haben.“

Mit dem Abschied von Prof. Dr. Thomas Glück geht eine Ära zu Ende – aber es geht kein Grundsatz verloren. Seine Idee von Medizin als Teamleistung, seine Gelassenheit in schwierigen Situationen und seine stille Autorität haben nachhaltige Spuren hinterlassen. „Ich gehe mit Dankbarkeit und weiß die Abteilung Innere Medizin in guten Händen“, sagt er zum Schluss. Und man glaubt ihm jedes Wort.

I

16.12.2025 - Klinikum Traunstein

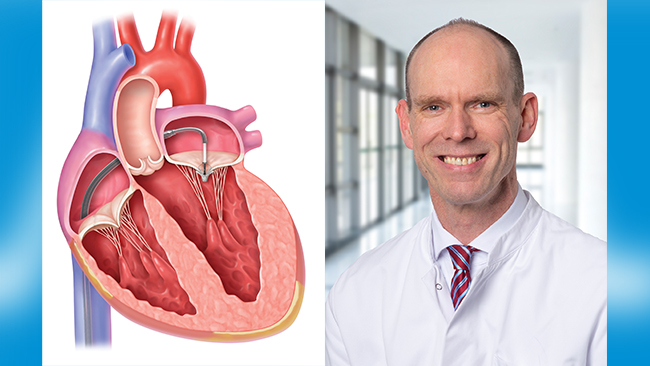

„Du hast deine Niere noch“

Eine Patientengeschichte über eine Diagnose, die das ganze Leben infrage stellt.

Als Hans S. zum ersten Mal hört, dass er nur eine Niere besitzt, ist er bereits Mitte vierzig. „Ich habe das nie gemerkt“, sagt er rückblickend. „Der Befund fiel zufällig bei einem Routine-Ultraschall beim Hausarzt auf. Der Arzt damals hat plötzlich gefragt: ‚Wo ist denn Ihre andere Niere?‘ Ich wusste gar nicht, was er meint.“ Bis dahin hatte Hans S. ein vollkommen normales und sehr sportliches Leben geführt: Mountainbike-Rennen, Skibergsteigen, Aktivurlaube – ohne je Einschränkungen zu spüren. Was damals wie eine Randnotiz seines Gesundheitszustands scheint, sollte viele Jahre später eine dramatische Bedeutung bekommen. mehr...

Ein vermeintlicher Hexenschuss

Im Juni 2024 fährt Hans mit seiner Frau und dem siebenjährigen Sohn für eine Woche in ein Kinderhotel. Ein unbeschwerter Familienurlaub, geprägt von Bewegung und Leichtigkeit. Beim Trampolinspringen spürt er plötzlich einen stechenden Schmerz im Rücken. „Ich dachte: Das ist bloß ein Hexenschuss, nichts Dramatisches.“ Eine Schmerztablette und weiter geht’s. Doch zu Hause werden die Schmerzen nicht besser. Dann kommt ein pelziges Gefühl im linken Bein hinzu, als das Kribbeln anhält, geht Hans S. zum Hausarzt.

„Danach ging alles ganz schnell“, erinnert er sich. Ein MRT wird angeordnet, und noch bevor er nach dem Termin wieder zuhause ankommt, erhält er einen Anruf aus der Hausarztpraxis: „Sie müssen sofort nochmal zu uns in die Praxis kommen.“ Dort bringt ein erneuter Ultraschall ans Licht, was sein Leben von einem Moment auf den anderen verändern sollte: „Wir haben einen Tumor entdeckt.“

In diesem Augenblick, erzählt Hans S., sei alles andere nebensächlich geworden: „Die Beschwerden im Bein waren plötzlich komplett egal und die sind dann auch von allein verschwunden.“

Die Angst, die einzige Niere zu verlieren

Hans S. spricht offen darüber, wie hart ihn die Diagnose getroffen hat. „Ab da ist es dann ernst geworden“, sagt er. „Ich habe ein paar Nächte kaum geschlafen. Die Angst war riesig, dass ich diese eine Niere verlieren könnte.“ Nur eine Niere zu haben war zuvor kaum relevant gewesen – jetzt bestimmt dieser Umstand seine größten Sorgen.

Von der urologischen Praxis in Traunstein, in der Hans S. sowieso gerade einen Termin hat, wird noch für denselben Tag ein CT organisiert, als er dem Arzt die Diagnose mitteilt. Anfang August folgen die Voruntersuchungen im Klinikum Traunstein, schon am 14. August 2024 erfolgt die Operation durch Prof. Dr. Dirk Zaak, Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Traunstein und Leiter des Nieren-, Hoden- und Prostatakrebszentrums. Zwischen erster Diagnose und OP liegen nur sechs Wochen, aber sechs Wochen voller Unsicherheit, Warten, Hoffen und Bangen.

Hans’ Frau beschreibt diese Phase so: „Wir haben versucht, positiv zu bleiben. Aber die Angst war immer da.“

Direkt nach der Operation sitzt sie an seinem Bett. Und beim Aufwachen hört Hans S. ihre erlösenden ersten Worte: „Du hast deine Niere noch.“ Ein Satz, der ihn auch jetzt noch tief berührt. „Das war der wichtigste Moment. Da fiel die ganze Anspannung der vergangenen Wochen von mir ab.“

Prof. Dr. Zaak und Dr. Simon Müller, Oberarzt der Urologie und Koordinator des Uro-onkologischen Zentrums, beschreiben die sehr komplexe Operation: „Herr S. kam mit einer besonderen Ausgangslage – er besaß nur eine Niere und in der befand sich ein relativ großer (4 x 5 cm) Tumor. Die Schwierigkeit einer solchen Operation ist es, den Tumor komplett zu entfernen und gleichzeitig das Maximale an gesundem Nierengewebe zu erhalten. Gelingt dies nicht, bleibt entweder Tumorgewebe zurück oder aber der Patient wird aufgrund der Einzelniere möglicherweise dialysepflichtig. Erfreulicherweise hatte uns die Computertomographie vor der Operation gezeigt, dass eine Teilentfernung möglich war. Und es hat geklappt. Es gibt allerdings auch Fälle, wo wir bereits im Vorfeld wissen, dass dies aufgrund der Gegebenheiten einfach nicht umsetzbar ist.“

Die schwere Zeit im Krankenhaus

Hans S. bleibt sechs Wochen im Klinikum Traunstein und die Operation ist nicht das Ende der Herausforderungen: „Die Niere ist beleidigt, sagten die Ärzte zu mir.“ Prof. Dr. Zaak erklärt es fachlich korrekt: „Nach einer solch komplexen Tumoroperation kann es zu Funktionsstörungen kommen. Bei Herrn S. führte dies innerhalb der ersten zwei Wochen zu einer akuten Einschränkung der Nierenfunktion.“ Die Blutwerte sind schlecht, Hans S. lagert große Mengen Wasser ein. Hans erinnert sich genau: „Ich hatte so viel Wasser im Körper, ich habe mich kaum wiedererkannt.“ Die Nephrologen im Klinikum, die ebenfalls mit dem Fall von Hans S. vertraut sind, beruhigen ihn: „Die Nierenfunktion wird sich wieder bessern. Wir müssen da abwarten.“ Und tatsächlich: vier weitere Wochen dauert es, bis die Niere wieder vollständig arbeitet – dann aber „von einer Woche auf die andere“, wie Hans S. es beschreibt.

Komplizierend kommt noch hinzu, dass sich aus der inneren Naht in der Niere eine Undichtigkeit bildet, aus der Urin austritt. „So etwas kann bei derart komplizierten Operationen vorkommen. In solchen Fällen versuchen wir die Undichtigkeit mit speziellen Drainagen abzudichten, damit diese sich wieder von allein schließt. Wie auch bei Herrn S.“, so Dr. Müller.

Halt, Zuspruch, Unterstützung

Mit besonderer Dankbarkeit spricht Hans S. über einen weiteren wichtigen Ankerpunkt während der schweren Wochen im Krankenhaus: „Das gesamte Team der Station 2.1 im Klinikum war unglaublich, sie alle haben mir Mut gegeben, mich aufgebaut, sich um mich gekümmert. Ohne dieses Team wäre ich heute nicht da, wo ich bin.“ Dort lernt Hans S., geduldig zu sein, aber auch aktiv mitzuwirken. „Schon im Krankenhaus bin ich jeden Tag raus, habe mich bewegt. Man muss selbst was zur Heilung beitragen, muss positiv bleiben und an sich arbeiten.“

Eine erneute Operation wäre laut Prof. Dr. Zaak auch kaum möglich gewesen: „Die postoperative Phase war schon kompliziert, aber sein körperlicher Zustand und seine aktive Mitarbeit haben viel zur Genesung beigetragen. Erfreulicherweise konnten wir die Undichtigkeit im Bereich der Niere ohne einen erneuten großen Eingriff beheben. Ein solcher hätte das extrem hohe Risiko beinhaltet, die Niere komplett entfernen zu müssen. Und das hätte definitiv die Dialysepflicht für den Patienten bedeutet.“

Ein neuer Schrecken: Verdacht auf Knochenmarkserkrankung

Im Oktober 2025, etwas mehr als ein Jahr nach der OP, dann ein neuer Schock: Bei einer Routine-Blutkontrolle beim Hausarzt zeigt ein Wert Auffälligkeiten. Wieder eine Überweisung in die Klinik, diesmal jedoch in die Onkologie: Eine Knochenmarksbiopsie folgt im November. „Wieder dieses Warten“, sagt Hans S. „Wieder die Angst: Hoffentlich fehlt nix.“ Am 2. Dezember 2025 dann die erlösende Nachricht: Der Befund ist unauffällig. Keine Leukämie, keine pathologischen Veränderungen. „Da fällt dir ein Stein vom Herzen, das kann man gar nicht beschreiben.“

Ein anderer Blick aufs Leben

Heute, rund 16 Monate nach der Operation, hat Hans S. sich verändert – auf eine leise, aber tiefgreifende Weise. „Die beste Reha war zuhause, bei meiner Frau und meinem Sohn. Und man sieht das Leben scho a bissl anders“, sagt er im Dialekt. „Man wird nachdenklicher. Aber ich lebe mein Leben.“ Sport bleibt sein Ausgleich: Mountainbiken, Bewegung in der Natur, das Gefühl von Freiheit. „Da kann ich der Seele Luft geben.“ Doch definitiv an erster Stelle steht seine Familie.

Sein Sohn wird bald acht und ihn beschreibt Hans auch als seinen inneren Antrieb, wieder gesund zu werden: „Da hat man eine Aufgabe. Da kann man nicht einfach aufgeben. Das gibt Halt und Motivation.“ Auch seine Frau beschreibt diese Zeit als gemeinsame Wegstrecke: „Wir sind da zusammen durch. Und wir wissen jetzt noch mehr, was wirklich zählt.“

Wie es weitergeht

Hans S. ist nun in der erweiterten Überwachung. Prof. Dr. Zaak erläutert die Vorgehensweise: „Alle drei Monate wird die Niere kontrolliert, zusätzlich prüfen wir regelmäßig die Blutwerte und überwachen das Geschehen haargenau mit bildgebender Diagnostik. Die regelmäßige Nachsorge ist essenziell und wird auch künftig sehr engmaschig fortgeführt.“ Und er gibt einen beruhigenden Ausblick: „Aus heutiger Sicht zeigt die Niere stabile Werte und wir haben bislang keinen Anhalt dafür, dass die Krebserkrankung wieder ‘zurückgekommen‘ ist. Wir sind da sehr optimistisch.“

Hans S. weiß heute: Nur weil er sich beim Trampolinspringen vermeintlich verletzt hat, wurde der Tumor entdeckt. „Ohne die Schmerzen wäre ich nie zum Arzt gegangen“, sagt er. „Dann wäre alles vielleicht zu spät gewesen.“ Deshalb ist es ihm wichtig, auch weiterhin regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Und er blickt nach vorne: „Ich mache das, was mir gut tut. Und ich freue mich, dass ich gebraucht werde. Das macht mein Leben lebenswert.“

15.12.2025 - Fachklinik Berchtesgaden

Festliche Klänge und kleine Engel

Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden bringt Wärme in die Klinikflure

Die Weihnachtszeit gilt als Phase der Besinnung, der Freude und des gemeinsamen Feierns. Für Menschen, die diese Tage im Krankenhaus verbringen, ist sie jedoch oft geprägt von Sorgen, Einsamkeit und dem Gefühl, ein Stück Normalität zu vermissen. Umso bedeutungsvoller ist die jährliche Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden, die den Patientinnen und Patienten seit über zwanzig Jahren ein wenig Wärme und Hoffnung schenkt. mehr...

Schon Wochen zuvor beginnen die Freunde der Fachklinik e.V. und die Teams um Chefärztin Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger mit den Vorbereitungen. Mit funkelnden Lichtern, geschmückten Weihnachtsbäumen und festlichen Kränzen verwandeln sie die Stationen in einen Ort, der an die vertraute Weihnachtsatmosphäre erinnert. Für die Patientinnen und Patienten ist dies ein sichtbares Zeichen: Sie sind in dieser besonderen Zeit nicht allein und werden nicht vergessen.

Am vergangenen Mittwoch war es wieder so weit: Die Mitglieder des Fördervereins unter Vorsitz von Dr. Ursula Reichelt machten sich gemeinsam mit dem Chor der Musikschule unter Leitung von Christa Hemetsberger, drei kleinen Engeln, den Bürgermeistern und stellvertretenden Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden, Geistlichen, KSOB-Vorstand Philipp Hämmerle, Pflegedirektor Eugen Siegle sowie Chefärztin Dr. Zenker-Wendlinger und dem Ärzteteam der Fachklinik Berchtesgaden auf den Weg durch die Klinikflure. Mit viel Empathie, einem offenen Ohr und herzlichen Worten besuchten sie die Patientinnen und Patienten in deren Zimmern und Aufenthaltsräumen.

Ein besonderer Höhepunkt für viele Patientinnen und Patienten waren die drei Engel, die eine liebevolle Karte und ein Stück „Berchtesgadener War“ als Geschenk überreichten – ein Moment, der zeigt, wie wertvoll kleine Gesten sein können. Begleitet wurde die Visite von traditionellen Weihnachtsliedern, gesungen vom Chor, deren Klänge Erinnerungen an vergangene Feste wachriefen und eine beruhigende, festliche Atmosphäre verbreiteten.

So bleibt die Weihnachtsvisite in der Fachklinik Berchtesgaden ein seit mehr als zwei Jahrzehnte fest verankertes Symbol für Wärme und Mitmenschlichkeit. Sie bringt Licht in die Flure, Musik in die Herzen und ein Gefühl der Verbundenheit zu jenen, die es in dieser Zeit am meisten brauchen.

06.12.2025 Klinikum Traunstein

Jedes Gramm zählt für kleine Wunder

Eine Geschichte über die Geburt zweier Frühchen am Klinikum Traunstein

Draußen fällt Schnee in der Nacht des 18. Januar 2021 Es geht ein starker Wind, der den frischen Schnee verweht und die Straßen glatt und rutschig macht. Drinnen schlafen die schwangere Veronika Stampfl und ihr Mann Johannes friedlich. Sohn Georg, damals zwei Jahre alt, liegt mit im elterlichen Bett. Dann, aus dem Nichts, der Blasensprung. „Ich hab’ sofort gewusst, jetzt ist alles anders,“ erinnert sie sich. Die ausgebildete Hebamme weiß genau, was das bedeutet: Sie ist mit ihren Zwillingen in der 29. Schwangerschaftswoche. Es ist zu früh für die Geburt. Viel zu früh. mehr...

Von der Zuwendung zu Mutter und Kindern in der Neonatologie

„Es gab keinerlei Hinweise auf einen Blasensprung. Mein nächster Gedanke war: Wie soll ich das alles schaffen? Ich wusste: Ich muss in die Klinik und dort vielleicht für einige Wochen bleiben. Und ich kann meinen Sohn nicht sehen – kein Besuch wegen COVID-19.“ Die damals 29-Jährige steht leise auf und geht ins Wohnzimmer, um Georg nicht aufzuwecken. „Er hätte das alles nicht verstanden und wäre nur ängstlich geworden. Mein Mann hat derweil alles organisiert, hat den Sanka angerufen und den Opa mobilisiert, damit der sich um den Georg kümmert. Dann kam der Sanka im Schneesturm, die Besatzung kümmert sich rührend um sie. Angekommen in der Frauenklinik am Klinikum Traunstein, wird sie sofort untersucht. Ihr Mann Johannes fährt wieder nach Hause, nachdem klar ist, dass die Entbindung nicht sofort sein wird. Es gibt ja auch noch den kleinen Georg.

Zwischen Angst und Vertrauen

Die Oberärztin der Gynäkologie, Angelika Bertges, kümmert sich um Veronika, ebenso wie die Hebammen. „Da bin ich gedanklich dann von der leidenschaftlichen Hebamme aus Berufung zur werdenden Mutter geworden, die Angst hat um ihre ungeborenen Kinder und Angst vor dem, was kommt. Da hilft ihr die Zuwendung: „Die Hebammen und Ärztinnen haben sich um Körper und Seele zugleich gekümmert. Sie haben mich getragen. Ich war nicht nur Patientin – ich war Mensch.“ Veronika bekommt im Laufe des nächsten Tages Wehenhemmer und Medikamente für die Lungenreifung. Prof. Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik, erklärt: „Für uns ist wichtig, die Kinder so lange wie möglich im Bauch der Mutter zu halten. Da zählt jeder Tag. Jeder einzelne.“ Veronikas Gedanken drehen sich um Laborwerte und Herztöne, um Hoffen und Warten: „Ich wollte, dass die Kinder so lange wie möglich drinnen bleiben. Aber ich wusste: Dann sehe ich meinen Sohn Georg so lange nicht. Das war das Schlimmste.“

Mit ihr im Zimmer liegt eine andere werdende Zwillingsmama. Sie ist schon drei Wochen im Klinikum, ist schwanger mit zwei Buben. In den Gesprächen finden sie heraus, dass sie sich dieselben Jungennamen ausgesucht haben, wenn es den Jungen werden sollten (Veronika hatte sich bisher das Geschlecht ihrer Kinder nicht sagen lassen): „Mit dieser Frau bin ich bis heute befreundet.“ Später weiß Veronika dann: Es werden zwei Mädchen: Helene und Marlena.

Vier Tage nach ihrer Ankunft in der Klinik ist Schluss mit Warten: Trotz aller Medikamente müssen die Kinder jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Veronika erinnert sich: „Ich hab‘ geweint, weil ich wusste: Sie kommen jetzt und irgendwie war ich nicht bereit.“ Prof. Dr. Wolf, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein, erklärt: „In diesem Moment ist die enge Zusammenarbeit zwischen Geburtshilfe und Neugeborenen-Intensivmedizin entscheidend. Unser Team ist bei jeder Frühgeburt im Kreißsaal, um die Kinder sofort optimal zu versorgen. Durch die räumliche Nähe können wir rund um die Uhr sofort reagieren, ohne Transportwege und ohne Zeitverlust.“ Dr. Virginia Toth, Oberärztin der Kinder- und Jugendmedizin, begleitet Veronika daher eng und bespricht alles im Detail mit ihr, um ihr Sicherheit zu geben: „Wenn es der Mutter gut geht, profitieren auch die Kinder.“ Dr. Toth wird zur wichtigen Bezugsperson für Veronika: „Ich hatte vom ersten Wort an Vertrauen in sie, denn in diesen vier Tagen hatte ich viel Angst und ich wollte wissen, was mit mir und meinen Babys passiert.“

Zwei winzige Wunder

Am 22. Januar, am Anfang der 30. Schwangerschaftswoche, kommen Helene mit 990 Gramm in Normallage und Marlena mit 1.180 Gramm in Beckenendlage zur Welt. Danach ein inniger Moment: „Helene war schon auf dem Weg in die Kinderintensivstation. Marlena kam gerade aus dem OP mit mir. Sie haben es möglich gemacht, dass auf dem Gang das Bett und der Inkubator zusammengeschoben wurde und ich hineinlangen konnte. Das war für mich sehr wertvoll, dass das möglich gemacht wurde. Ich habe damit einen sehr, sehr wichtigen Moment erlebt und nochmal einen Teil der Geburt gespürt. Ich hab auch versucht, so früh wie möglich nach dem Kaiserschnitt zu den Kindern zu kommen, auch wenn das nicht ganz einfach für mich war. Betonen möchte ich, dass sich alle auch um mich sehr gut gekümmert haben und der psychologische Dienst jeden Tag bei mir war.“ Sie selbst geht auf eigenen Wunsch bereits zwei Tage nach der Entbindung nach Hause und kommt danach jeden Tag von zuhause in die Klinik zu ihren Töchtern.

Prof. Dr. Wolf erklärt, warum die Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Traunstein in solchen Fällen so wichtig ist: „Als einziges Perinatalzentrum Level I für die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting und Mühldorf gewährleisten wir die höchste Versorgungstufe für Risikoschwangerschaften und Frühgeborene in der Region. Die Neonatologie Traunstein ist geprüft vom Medizinischen Dienst Bayern und erfüllt alle Vorgaben der Qualitätsrichtlinie für Früh- und Reifgeborene. In unserer Level 1-Neonatologie verfügen wir über eine Infrastruktur, welche in der Region einzigartig ist: Kinderärzte mit der Qualifikation Neonatologie, spezialisierte Kinderkrankenpflege, Kinderkardiologie und Kinderchirurgie, Kinderanästhesie sowie eine spezialisierte Bildgebung mit Ultraschall und MRT sind rund um die Uhr verfügbar.“

Ines Pato, die stellvertretende Stationsleiterin der Kinder-Intensivstation, ergänzt: „Außerdem streben wir eine entwicklungsfördernde und familienzentrierte Pflege an. Wichtig ist hier das so genannte „Känguruhen“, bei dem die Kinder direkt auf der Brust liegen. Damit Eltern und Kinder genug Zeit haben, legen wir großen Wert auf das Einhalten der Ruhezeiten für die Kinder, eine gekoppelte Versorgung, das Minimieren der medizinischen Maßnahmen, der Geräusche und unangenehmer Reize. Es gibt sozialmedizinische und psychologische Angebote und regelmäßige Physiotherapie. Worauf ich mich auch persönlich sehr freue, ist, dass wir in unserem Neubau bald auch die Möglichkeit eines 24h-Rooming-in Angebots für die Eltern haben.“